こんにちはゲスト 様

営業日カレンダー

2026年1月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

2026年2月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。

お茶にまつわる言葉・ことわざ10選。誰かに話したくなる役立つ雑学!

2025.03.01

生きる知恵や教訓が詰まったことわざには、お茶にまつわるものがたくさんあります。それだけお茶は日本人の生活にとって身近で、欠かせないものなのです。会話やビジネストークに役立つこと間違いなしの、厳選したお茶のことわざとその意味を10個ご紹介します!

1.いくつ知ってる?お茶にまつわることわざ10選!

毎日の食事や、仕事・家事・勉強の合間、来客時のおもてなしなど、お茶は日本人にとってとても身近な存在です。そんなお茶にまつわる言葉・ことわざのうち、会話や雑談、ビジネストークの話題に役立つ10個をご紹介します。

❶【茶は水が詮(せん)】なくてはならない大切なもの

「詮(せん)」とは「ものごとの要点、よりどころとなる大事なもの」を表します。つまり「茶は水が詮」とは「よいお茶を上手に淹れるためにはよい水を選ぶことが肝心である」という意味です。そこから転じて、「なくてはならない大切なもの」を意味するようになりました。

ちなみに、かの有名な豊臣秀吉は、名水と呼ばれた宇治川の水を汲(く)み上げて伏見城まで運ばせ、茶会を開いていたといいます。天下人にとって、お茶を点てるための水は、きっとなくてはならない大切なものだったのでしょう。

❷【よい茶の飲み置き】惜しまずに使うのがよい

「飲み置き」と聞くと、お茶を残しているように思えるかもしれませんが、そうではありません。例えば玉露をひと口飲めば、まろやかで奥深い旨みと甘みが余韻となっていつまでも楽しめますよね。「よい茶の飲み置き」は、「よいお茶は、飲んだあといつまでもその味が口の中に残る」という意味なのです。

転じて、「どんな物も惜しまず使うほうがよい」という教えでもあります。出し惜しみせずに活用することが、成功の秘訣かもしれません。

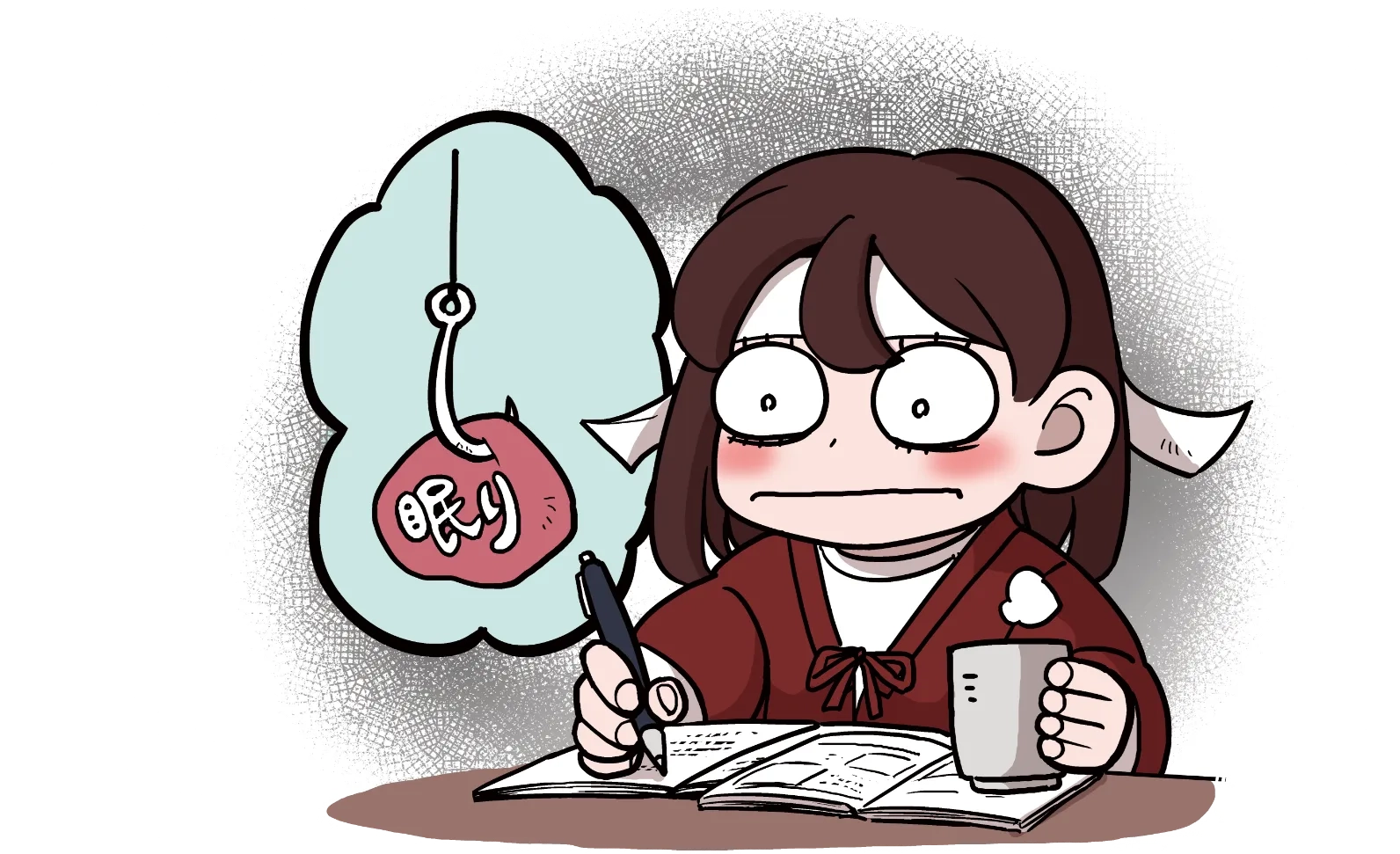

❸【茶は是(これ)眠りを釣る釣り針】睡魔をはらう最良の方法

「茶は是(これ)眠りを釣る釣り針」という言葉は、江戸時代に成立した『醒睡笑(せいすいしょう)』という笑話集に出てきます。「お茶を飲むことは、眠気をはらうためのもっともよい方法である」という意味です。

かつては禅僧が眠気覚ましにお茶を喫したと伝わりますが、実際に近年の研究により、お茶にカフェインが含まれることが明らかになっています。お茶は、高めの湯温で淹れればカフェインの抽出量がアップします。ここぞというがんばりどきには、ぜひお茶ですっきり目を覚ますとよいでしょう。

❹【お茶と情けは濃いごいと】人情深く、相手を思いやるべし

こちらは、「お茶も人情をわきまえる心も、どちらも濃いほうがよい」という意味の、鹿児島県のことわざです。薄いお茶をお客様に出すのは失礼にあたるというならわしから生まれたそうです。

おもてなしの際には、相手への心遣いが何より大切になります。薄いお茶をお出しするようなことのないよう、思いやりを持って接していきたいですね。

❺【着物は長持ちから、茶は鑵子(かんす)から】ものにはふさわしい求め方がある

「長持ち」とは衣服や寝具などを入れる長方形の箱のこと、「鑵子(かんす)」とは茶の湯で用いる茶釜のことです。長持ちは今でいうタンス、鑵子はヤカンといったところでしょうか。長持ちからお茶は出てこないように、「求めるものによって置き場所が違うため、それぞれの場所に行く必要がある」という意味です。

なにごとも、それぞれにふさわしいアプローチの仕方、解決法や道があるということを覚えておきたいですね。

ちなみに、茶葉の適切な置き場所といえば、直射日光が当たらない冷暗所です。おいしくお茶を飲むためには、茶葉の保存場所にもご注意を。

❻【酒は酒屋に、茶は茶屋に】その道のプロに任せるのが一番!

酒屋に行ってもお茶は買えないように、「ものごとにはそれぞれ専門があるので、専門知識のある人に教えてもらうのがよい」という意味です。同じような意味のことわざで「餅は餅屋」というものがありますね。

なお、日本茶には煎茶や玉露、抹茶、ほうじ茶などたくさん種類があり、それぞれに適した淹れ方、楽しみ方があります。お茶のことで迷ったら、ぜひお茶屋にご相談ください。

❼【茶の初穂(はつほ)を飲むと憎まれる】自分よりも相手を優先

「お茶を飲んで憎まれる?」と面食らった方もいるかもしれません。「茶の初穂(はつほ)を飲むと憎まれる」は戒めのような言葉です。「初穂」とは出端(でばな)、すなわち淹れ立ての風味豊かなお茶のことを指します。その一番おいしい初穂のお茶を自分だけが飲んでしまうと周りの妬みを買うおそれがあるので、自分一人で独占せず、人にも出してあげようという教訓です。

自分よりも相手のことを第一に考えることが、円満な人付き合いのコツといえるでしょう。

❽【茶の花香(はなか)より気の花香】誠心誠意の対応を

「花香(はなか)」とはお茶の香気のことです。「茶の花香より気の花香」とは、「お客様をもてなす際には、お茶をお出しするよりもまず、心を込めて対応することが大切である」という、誠意の大切さを説いた言葉です。

心を込めたおもてなしをした上で、さらに香り高いお茶をお出しすれば、きっと相手はもっと満足してくれるはずです。

❾【朝茶は福が増す】朝にお茶を飲めば1日ハッピー!

「朝にお茶を飲むとその日は難を逃れ、幸福を授かる」という意味のことわざです。「朝茶はその日の難逃れ」や「朝茶は七里帰っても飲め」など似た意味のことわざがいくつかあり、昔から朝にお茶を飲むことは縁起がよいと考えられてきたことがうかがえます。

朝は1日の始まりです。よいスタートを切って素敵な1日を過ごすためにも、慌ただしい朝こそお茶をゆっくり味わって、ほっとひと息つきませんか。きっとその先に幸福が待っています。

❿【余り茶に福あり】先を争わないのが賢明

こちらは「ほかの人が取ったあとに残されたお茶は案外おいしい。人が残したものの中に思いがけない幸運がある」という意味のことわざです。転じて、「争いを避ける誠実な人にこそ幸せが訪れる。争うことは賢明ではない」という教訓でもあります。

なにかと時短が重視される現代は、せわしなく日々が過ぎていきがちです。そんな時代だからこそ、ちょっと立ち止まって、ひと呼吸置きませんか? 焦らず、急がず、心にゆとりを持って自分のペースで過ごすことが、幸せへの一番の近道かもしれません。

2.まとめ

お茶は古くから日本人に欠かせない存在で、お茶にまつわる言葉・ことわざはたくさんあります。ここでは会話や雑談、ビジネストークに役立つものを10個ご紹介しました。ぜひ意味と合せて覚えて、日々の生活の中で使ってみてくださいね。

参考/小学館『故事俗信 ことわざ大辞典 第二版』、ぎょうせい『日本のお茶 Ⅲ お茶と文化』、スタジオタッククリエイティブ『日本茶の事典 淹れ方・楽しみ方・文化がわかる』、「お茶のマメ知識」https://kagoshima-cha.or.jp/enjoy/tea-tips/