お茶とお菓子がおいしい! 京都の老舗甘味処・編集部おすすめ3選

2025.10.01

古都・京都には、100年以上暖簾を掲げ、多くの方に愛され続ける甘味処があります。お店に入れば、あたたかな笑顔と名物の和菓子、そしてお茶。歴史ある京都で、おもてなしの心が息づく門前菓子店や老舗の甘味処3軒をご紹介します。

目次

1.【粟餅所・澤屋】天神さんの門前で、つきたての粟餅と煎茶に舌鼓

名物の粟餅は、煎茶付で3個入が600円、5個入が750円。

参拝客をもてなすのはつきたての粟餅と煎茶

「学問の神様」として有名な、北野天満宮の大鳥居を臨む場所に「粟餅所・澤屋」はあります。

「天神さんに参拝した人の一服処として店を構えています」と教えてくれたのは、店主の森藤哲良さん。創業は天和2年(1682)にまでさかのぼり、数えて13代目にあたります。

そんな澤屋といえば、粟餅です。つきたてのお餅にこし餡ときな粉をまぶしたものが一つのお皿にのって運ばれてきます。丸い形のこし餡と、細長いきな粉の粟餅を、どちらから食べようかと嬉しい悩みはつきません。粟餅はすぐに硬くなってしまうため、一臼ずつついて、注文が入ってから一つずつ丸めていきます。

左/丸めた粟餅をこし餡で手際よく包む。右/家族で営む澤屋。やさしい笑顔で迎えてくれる。

出来立ての粟餅と一緒に運ばれてきたのは煎茶です。冬はあたたかく、梅雨明け頃からは、冷茶を提供しています。夏場の冷茶は、一度お湯で煮出したものを冷やしているそうです。手間がかかりますが、訪れるお客様を思ってのことです。

「参拝で歩き疲れたお客さんに一休みしてもらうためのお茶です。だからこそ、お茶がおいしくないと、お餅もおいしく感じられなくなります。お互いを引き立て合う存在ですから」と森藤さんは言います。

ぷちぷちとした食感の粟餅に、こし餡の甘さときな粉の香ばしさがたまりません。甘いもののあとに少し渋めの煎茶を飲めば、疲れも吹き飛ぶ口福が訪れます。

お茶でもてなす13代目澤屋與惣兵衛(よそべえ)こと森藤さん。「お茶がおいしくないと。お餅とお茶は互いを引き立て合います」

今出川通に面した店舗は、「粟」の暖簾が目印。

粟餅所・澤屋

【住所】京都市上京区北野天満宮前西入紙屋川町838-7

【電話】075-461-4517

【営業時間】9:00〜17:00(売切次第終了)

【定休日】水・木曜・毎月26日

2.【あぶり餅 一和】平安時代から続く、甘く香ばしいあぶり餅とお茶で一服

どこか懐かしい水玉模様の茶器で提供される煎茶とあぶり餅は、一人前600円。

千年以上の歴史ある茶店の心遣いはお茶に表れる

お餅をあぶる香ばしいにおいが漂う、今宮神社の門前に店を構えるのが「あぶり餅 一和」です。お店で「おぶです」と差し出されたのは、水玉模様の茶器に入った美しい緑色の煎茶です。

おぶとは京言葉でお茶を意味します。今宮神社の門前茶屋として平安時代にはすでに記録が残っており、千年の歴史がある一和。席に着くと「まずはお茶で一服していただくのが接待であり茶店の基本」と教えてくれたのは、25代目女将の長谷川奈生さんです。

記録を遡れるだけでも25代目にあたる店を守る女将の長谷川さん。「おいしいと感じてもらえる お茶を出すのが誇りです」

「お客様に出す瞬間においしいと感じてもらえるように、濃いめに淹れています。それが茶屋としての誇りです」

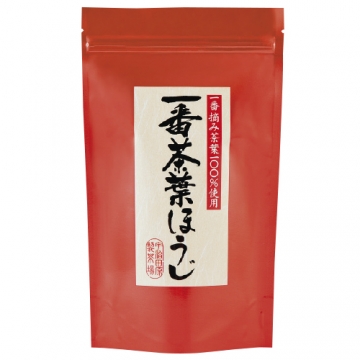

冬はあたたかい煎茶を、夏の祇園祭の頃になると井戸水で冷やしたほうじ茶を提供しています。井戸水は店の下に今も湧いているそう。

左/お茶を提供する長谷川さん。やさしい声かけが心地よい。右/大きなやかんに入ったお湯がレトロな印象。季節に適したお茶を提供してくれる。

そんな季節ごとの細やかな気遣いが感じられるお茶でひと息ついていると、香ばしいにおいと共に運ばれてくるのが、あぶり餅です。

もち米を蒸してついたお餅を丸めて竹串に刺し、きな粉をまぶして炭火であぶり、白味噌と砂糖でつくったタレが塗られます。甘しょっぱいタレの絡んだお餅に、もう一本、さらに一本と手がとまりません。土瓶でたっぷりいただく煎茶の豊かな旨みが最後のひと口までおいしく楽しめます。

炭火であぶるお餅。深煎りのきな粉の焼ける香ばしいにおいがたまらない。

正式名称を「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」、通称「一和」の趣きある店構え。

あぶり餅 一和

【住所】京都市北区紫野今宮町69

【電話】075-492-6852

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】水曜(※1日、15日、祝日が水曜の場合は営業し、翌日休業)

3.【甘味処 かさぎ屋】小豆の甘さと煎茶の苦みに、癒されるひととき

名物のひとつである亀山は1,000円。つやつやのつぶ餡がたっぷりのっている。お茶と合せれば至福のときに。

甘い小豆と苦みの煎茶喧騒を忘れる甘味処

清水寺へ向かう参道、観光客で年中賑わう二寧坂に店を構えるのが、創業大正3年(1914)の「甘味処 かさぎ屋」です。画家の竹久夢二も愛したという歴史を感じる店は、外の喧騒から一転、静かな時間が流れています。

小豆を炊く甘く心地よい香りが漂うかさぎ屋は、4代目となる北川さんご夫婦が営んでいます。昔ながらのかまどで小豆を炊くのが清子さん、接客とお茶を淹れるのは夫の達也さんが担っています。

4代目となる北川清子さんと夫の達也さん。昔からの味を守っている。「年中あたたかいお茶です。 疲れたからだにはちょうどよいです」

火鉢で沸かしたお湯で淹れるのは煎茶です。夏はかき氷、冬はぜんざいが人気のかさぎ屋では、年中あたたかい煎茶がいただけます。

「冷えたり疲れたりしたからだには、あたたかいお茶がちょうどよいですね」と達也さん。

かさぎ屋では、甘味と一緒に出すのは煎茶と決めています。「小豆の甘みを、煎茶の苦みが調和してくれる」ためだとか。

左/火鉢にかけられたやかん。棚やかごには茶器が。右/清水焼の茶器で提供される煎茶が「おいしいと好評です」と達也さん。

この日いただいたのは名物の亀山です。お餅の上に炊いたつぶ餡をのせた甘味で、汁なしぜんざいを関西では亀山と呼びます。

蓋をあけるともくもくと上がる湯気さえおいしく、ふっくらとしたつぶ餡の口当たりのよさに箸が進みます。小豆の中をかき分けて伸びるお餅との相性も抜群です。

「ゆっくりしていってください」と達也さんがお茶を淹れてくれました。専用の茶器で提供されるお茶にもてなしの気持ちを感じます。

つぶ餡をかき分けるとお餅が出現。

二寧坂の階段沿いに構える店は趣きを感じる。

甘味処 かさぎ屋

【住所】京都市東山区桝屋町349

【電話】075-561-9562

【営業時間】10:00〜17:30

【定休日】火曜

4.まとめ

古都・京都には、100年以上暖簾を掲げる甘味処があります。地元の人々をはじめ、寺社を訪れる参拝者や、遠方からきた旅行者など、時代を越えて多くの方をもてなしてきました。あたたかなお茶と、丁寧につくられる伝統の味。至福のひとときを楽しみに、ふらりと立ち寄ってみませんか。