SNSで話題の防災アドバイザーに聞いた!無理なく上手に食料備蓄する方法

2025.09.01

災害への備えが必要だとわかっていても、具体的に何をどう準備すればよいかわからない方も多いのでは? 備え・防災アドバイザーとしてSNSで活躍中の高荷智也(たかにともや)さんに、備蓄が必要な理由や「無理なく」取り組むコツを教えていただきました!

教えてくれた人

備え・防災アドバイザー 高荷 智也さん

1982年生まれ、静岡県出身。合同会社ソナエルワークス代表。「備え・防災は日本のライフスタイル」をテーマに「自分と家族が死なないための防災対策」を体系的に解説するフリーの防災専門家。堅い防災をわかりやすく伝える活動に定評がある。講演・執筆・メディア出演も多く、防災YouTuberとしても活躍中。

【YouTube】https://www.youtube.com/c/sonaerujp-tv

1.実は半数以上が災害発生時「避難しなかった人」なんです!

もしものとき思い通り避難できない可能性も

みなさんは、豪雨や地震などの災害に備えて、おうちで備蓄をしていますか? 「災害が起こっても浸水や土砂災害といった被害をもたらす危険な場所が家の周りにないので大丈夫」と安心している方もいるかもしれません。

「たとえ周りに危険な場所がなくても、停電や断水など、ライフラインが止まる可能性があるので、どのご家庭でも備蓄しておくことが大切です」と話すのは、YouTubeなどのSNSで活躍する備え・防災アドバイザーの高荷智也さんです。

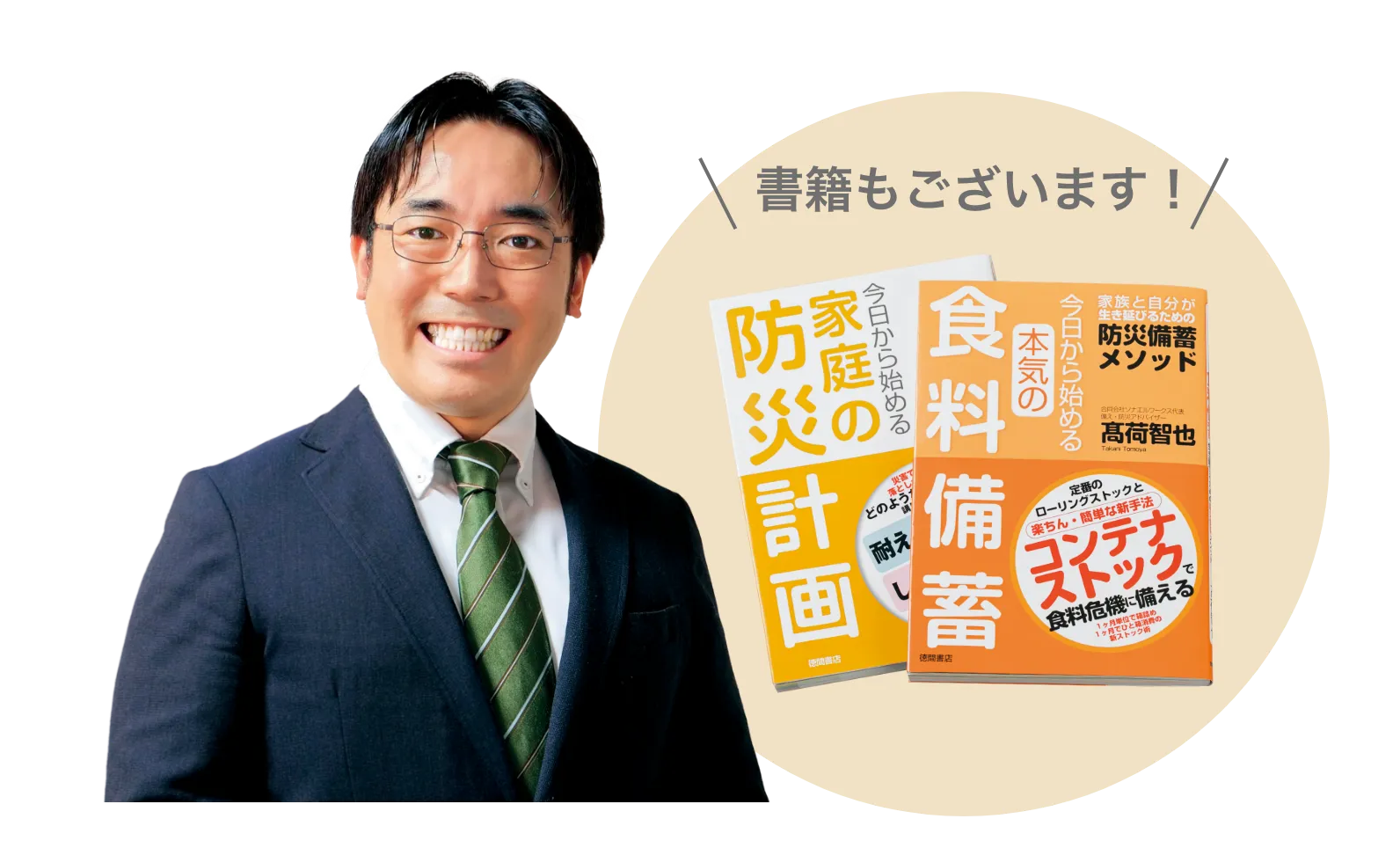

中には「いざとなれば避難所に行く」と考える方もいるでしょう。ですが、過去の熊本県の豪雨災害などのケースを元につくられたデータによると、災害発生時に自宅にいた人のうち、6割以上が「特に避難をしなかった」ということがわかっています。

思い通りに避難できなかった理由は人によってさまざまです。広島県の豪雨災害の事例では、「大雨だけど今までも大丈夫だったからと油断していたら、気付くと玄関の床下まで水が来ていた」、「家に犬がいるので避難できなかった」、「水害や土砂災害の起こらない場所だと思い込んでいた」、中には「車で避難所に行く途中、道が土砂崩れで通れなくなった」という声もあります。

このように、突然災害が訪れたときに「避難したくてもできない」状況に陥る可能性はだれにでもあります。そうした「まさか」の事態に直面したときのためにも、日頃から自宅の備蓄を充実させておくことが大切なのです。

災害に対して備蓄をしておくことが大切ですが、同時に、「避難すべきときは迷わず避難を」と高荷さんはいいます。

「いくら備蓄をしていても、自宅に留まると命の危険があるような状況に陥っては元も子もありません。自宅が崩れたり水に沈んだりするおそれがあるなら、すぐに避難しましょう」

2.避難所に向く人、向かない人の違いって?

実はこんな違いが。避難場所と避難所

また、適切に避難行動をとるために、避難する先についても整理しておくことが大切です。

「避難先には、大きく分けて『避難場所』と『避難所』の2種類があります。避難場所とは、災害などで命の危険があるときに緊急避難する場所で、津波なら高台、火災なら広場など、災害種別ごとに指定されています。

一方、避難所は災害が起こり、自宅での生活が困難になったときに一時的に身を寄せる場所のこと。一般的に学校や公民館などが割り当てられますが、避難所の定員や物資は限られますし、避難所で生活する人は全員、『お客様』ではなく『運営者』。そこに避難した人同士の協力が不可欠となります」

避難所では初めて会う人が多くいるでしょう。見方を変えれば、初対面の人との共同生活にストレスを感じる人や対人コミュニケーションに不安がある人、環境の変化が苦手な人にとっては、心安まる環境とはいいがたい部分もあります。

そこで高荷さんが「自宅が無事で、備えがあるならば」という前提条件のもとで提案するのが、自分と家族に適した環境が得られる「在宅避難」です。

3.在宅避難という選択肢を満たす人はこんな人!

避難できない状況や避難所での生活に不安があるときに有効な在宅避難。それを可能にするためには「4つの準備が欠かせない」と高荷さんはいいます。

1つ目は、「安全な室内環境の構築」です。例えば家具や家電が倒れたり落ちたりしないように、金具や突っ張り棒、ストッパーなどで固定するといった対策をしておきましょう。

2つ目は、眼鏡や補聴器、杖、薬、在宅用医療器具などの自分にとっての必需品です。「これがないと生活できない」というものは必ず備えておきましょう。

3つ目は、生活に欠かせない、明かりと熱源、生活用水、トイレの準備です。災害時は停電や断水になる可能性が高いので、電池式のライトやカセットガスコンロ、水、ゴミ袋や非常用トイレなどの準備が欠かせません。

4つ目は、「生活物資の備蓄」、つまり飲料水と食料、日用品の備えをしましょう。この4つの事前準備をきちんとすることではじめて、安心して在宅避難をすることができます。

4.生活物資の備蓄の目安は「3日分」!

❶普段買うものを多めに買って備蓄に

在宅避難に欠かせない生活物資の備蓄ですが、何を・どのように・どれくらい準備すればよいのでしょう。

「結論からいうと、準備しておく分量の目安は3日分です。災害が発生したとき、最初の72時間は人命救助が最優先されますし、破壊された道路などの復旧にも3日は要するといいます。無理なく始めるなら3日分の備蓄を用意しておきましょう」

また、備蓄をする際のポイントは「普段も使える・非常時にも使える」ものを準備することです。

「非常時にしか使わない食料や道具を準備すると、定期的な期限のチェックや入れ替えの必要があり、手間もお金もかかります。日常で使うものを多めに備蓄し、普段から消費しつつ、すべてなくなる前に補充する『ローリングストック』の手法なら、無理なく日常的に備蓄ができるので、おすすめですよ」

ローリングストックを取り入れておけば、普段から食べ慣れているものを非常時に食べられるので、安心感にもつながります。

❸に、食料備蓄におすすめの食品と分量をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

❷防災を諦めず、ライフスタイルに

災害への備えを長続きさせるには、「無理をしない」ことが大切だと高荷さんはいいます。

「防災とは継続して行なうものですが、無理をしすぎると息切れしてしまいます。ちょっとやればその分ちょっとよくなる、その積み重ねが防災です。いきなり完璧を求めようとせず、例えばまずは水を1本買ってくるところから始める。そうして少しずつ日常に防災を取り込んでいってみてはいかがでしょうか」

「無理のない範囲」でよいというのは安心できますよね。今まで防災に堅いイメージを持たれていた方も、高荷さんのお話を参考にして、ぜひこの機会に防災や備蓄に取り組んでみてください。

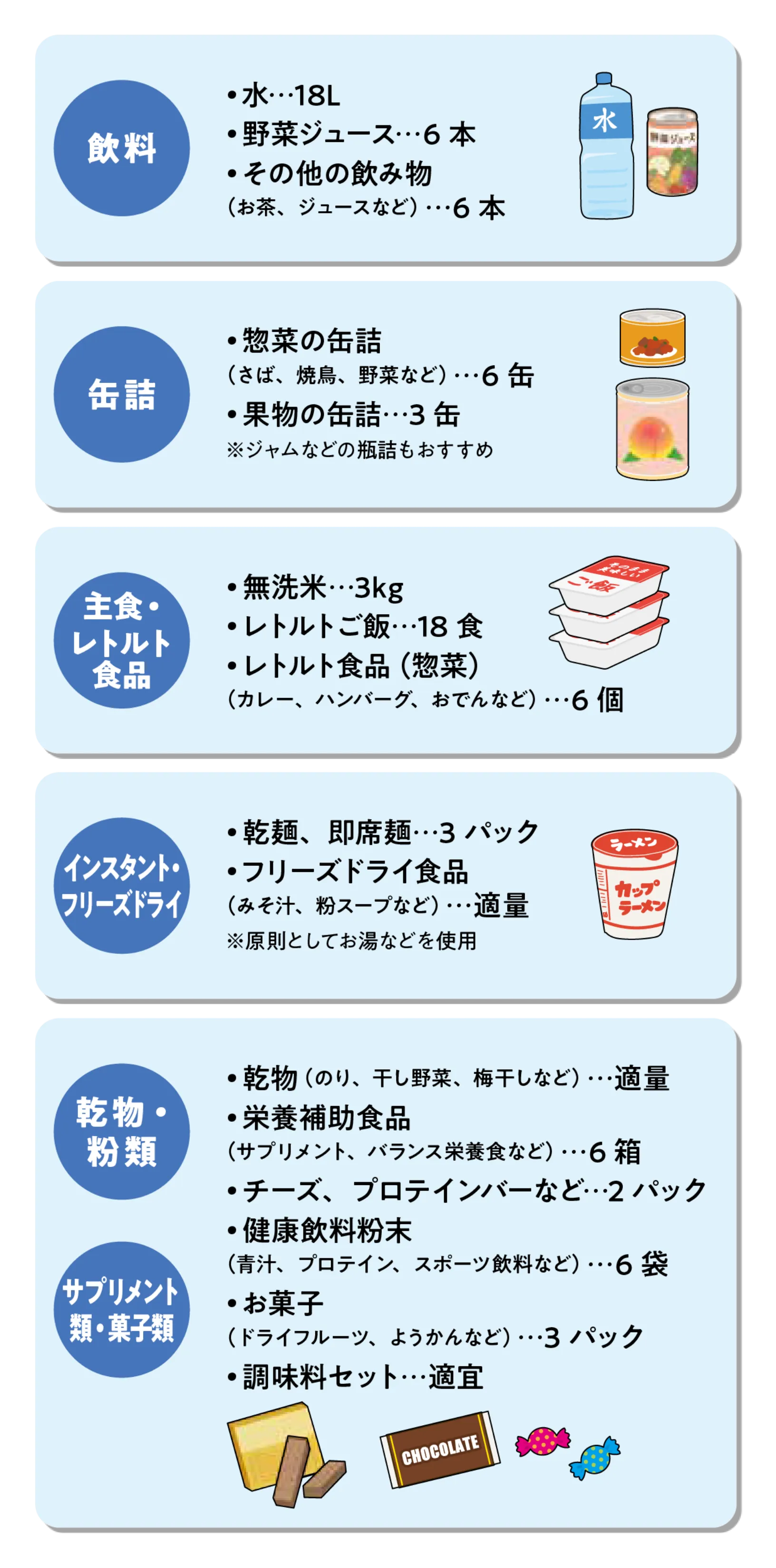

❸3日分の食料備蓄の目安

65歳以上の夫婦2人暮らしに必要な3日分の食料備蓄をまとめました。あくまでも目安ですが、ぜひご家庭の備蓄の参考にしてみてくださいね。

心のケアに、お茶などの嗜好品も!

非常時にこそ好きなお菓子やお茶などの嗜好品を摂って心の安定を得るのが大切! 備蓄にぜひ追加してみてください。

参考:東京備蓄ナビ

https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp

※こちらのホームページで、ご家庭の状況(人数、性別と年代、住居の種類、ペットの有無)を入力すれば、必要な備蓄の3日分の目安を調べることができます。

◆出典:MSコンパス-三井住友海上「自然災害時の避難に関する実態と意識について~アンケート調査結果より~」

https://mscompass.ms-ins.com/business-news/evacuation-during-natural-disasters/

広島県 自然災害に関する防災教育の手引[別冊] ‐平成30年7月豪雨災害を踏まえた実践事例・資料集‐「私たちはなぜうまく避難できないのだろう」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/410954.pdf

5.まとめ

備え・防災アドバイザーとしてSNSで活躍する高荷智也さんの食料備蓄のお話、いかがでしたでしょうか。災害はいつ起こるかわからず不安なものですが、日常の中で無理なく備蓄しておけば、もしものときも慌てることなく安心です。非常時にしか使わない食料ではなく、なじみのあるものを多めに買って、普段から消費しつつすべてなくなる前に補充する「ローリングストック」の方法で、無理のない備えをはじめてください。