お茶屋の「蔵ざらえ」って?新茶の季節直前、春の恒例行事について

2025.04.01

お茶屋で新茶の時季(5月頃)目前の3〜4月に行なわれる、毎年恒例の行事「蔵ざらえ」。古くから続いてきた慣習であり、種類豊富なお茶が1年で一番お得に手に入る機会でもあります。お茶屋の1年をしめくくる行事について学び、お気に入りの一杯を探しましょう!

1.お茶屋の春の恒例行事「蔵ざらえ」って?

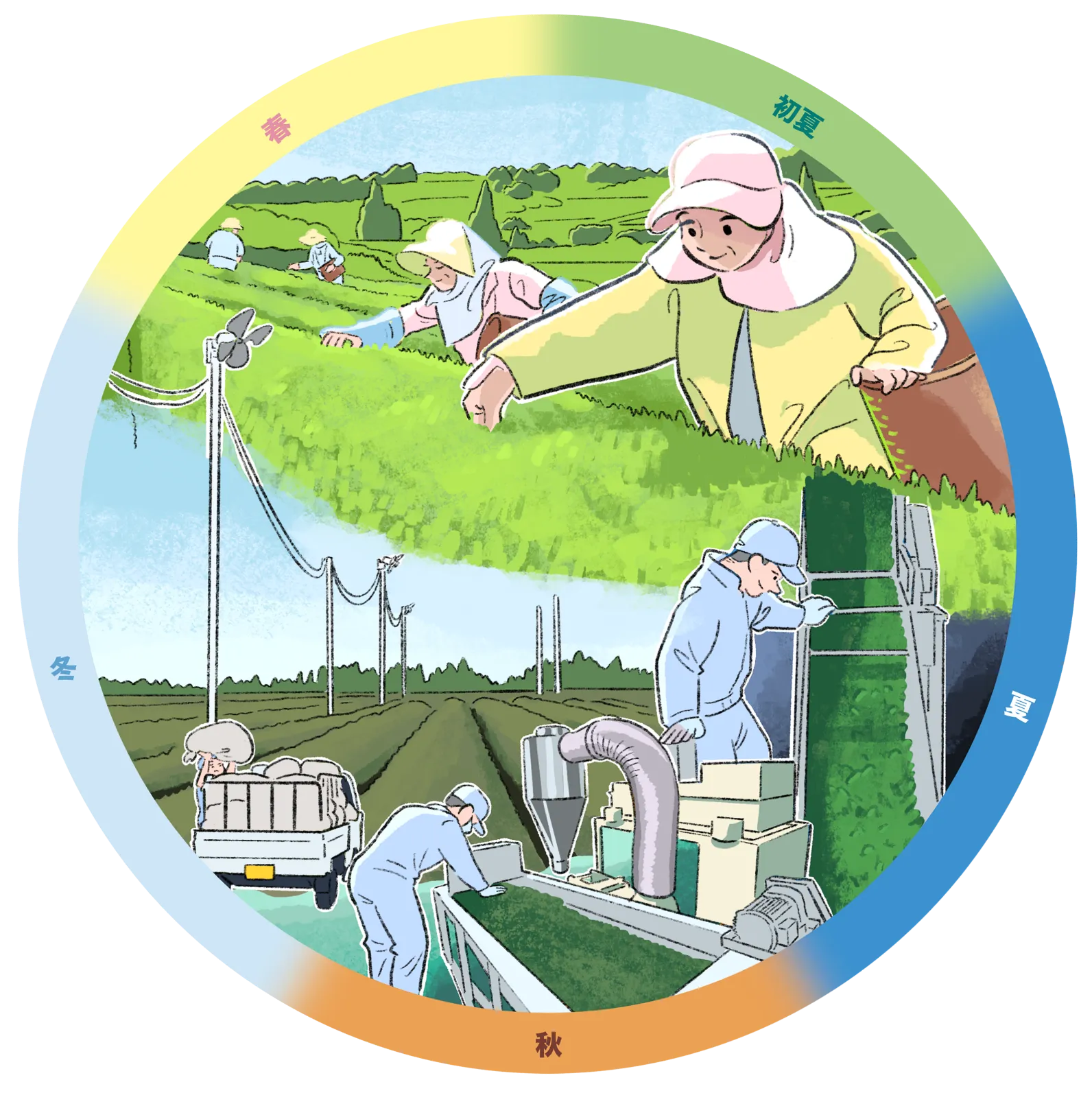

初夏の茶摘みの時季〜冬にかけて、蔵の中には茶葉が厳重な管理のもと保管される。

「蔵ざらえ」という言葉をご存知でしょうか。蔵ざらえとは、5月の新茶期を目前に控えた毎年3〜4月にお茶屋で行なわれる恒例行事で、蔵の中に蓄えていた茶葉を一斉にさらえる(何も残さず空にする)ことを指します。

そもそもお茶屋の1年は、新茶の出荷から始まります。この新茶の時季に、1年分の茶葉を確保するのです。新茶はすぐに出荷される一方で、ほとんどの茶葉は、温湿度を徹底管理した蔵の中で、酸化や香りの変化に細心の注意を払いながら大切に保管されます。

そうして品質を保った茶葉を、その都度、必要に応じて仕上げ加工を施し、出荷していくのです。

このように、茶葉の保管と出荷は翌年の春先まで続き、しめくくりとして、次なる1年に向け蔵ざらえが行なわれます。

茶摘み、製茶、出荷、保管など、茶葉をめぐる1年は目まぐるしい。お茶屋でその1年のしめくくりに行われるのが蔵ざらえ。

2.多彩なお茶がお得に手に入る絶好の機会!

実は、蔵ざらえの時季は、さまざまなお茶をお得に入手することができます。なぜなら、蔵の中に蓄えていたお茶がすべて放出されるからです。

お茶屋の1年は初夏の新茶の出荷に始まり、季節は夏から秋、冬へと巡ります。そして迎えた翌年3月、いわば「しめくくりの月」に、次なる1年の新茶に切り替えるために、蔵の中の茶葉を一斉にさらえるのです。

お茶屋は新たな1年を厳かな気持ちで迎えるため、古くから受け継がれてきた蔵ざらえという伝統を守っています。

蔵の中のお茶が大放出される蔵ざらえは、1年で一番お得にお茶を手に入れる絶好のチャンスでもあります。ぜひこの機会に、個性あふれるお茶をたくさん味わって、お気に入りの一杯を探してみてはいかがでしょうか。

蔵に蓄えた茶葉の状態を見極め、選別や火入れ、合組などの仕上げを経て出荷する。

3.まとめ

新茶の時季目前の3〜4月にお茶屋で毎年行なわれる恒例行事が蔵ざらえです。蔵ざらえとは、次なる1年の新茶に切り替えるため、蔵の中に蓄えていた茶葉を一斉にさらえることをいいます。

古くからの慣習である蔵ざらえでは、蔵の中のお茶が大放出されるため、多彩なお茶がお得に手に入る好機でもあります。この機会にぜひいろいろなお茶に触れて、お好みの一杯を探してみてください。