読めば疲れた心がフッと軽くなる。千利休の名言に学ぶ、おもてなしの心

2025.09.01

茶の湯の聖典ともいわれる書物『南方録(なんぽうろく)』には、茶人・千利休のおもてなしの心や茶の湯の作法などが記されています。茶道資料館顧問の筒井紘一先生に利休の名言を解説していただくとともに、現代人の生活に通じる茶の湯の心構えについて教えていただきました。

目次

教えてくれた人

筒井紘一先生

つつい ひろいち。1940年福岡県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程終了。文学博士、茶道資料館顧問、一般社団法人文化継承機構代表理事、京都府立大学客員教授。『利休の逸話』『南方録(覚書・滅後)』など著書多数。『南方録』研究の第一人者として知られる。

1.茶の湯の聖典に記された、千利休の教えとは?

『南方録』は、長らく茶の湯(茶道)の教えを記した聖典とまでいわれてきた貴重な書物です。

その内容は、千利休の弟子とされる、南坊宗啓(なんぼうそうけい)という禅僧が師から口伝えで教わった茶の湯のさまざまな心得や作法について記されたもので、元禄3年(1690)に筑前国福岡藩の家老・立花実山(たちばなじつざん)が発見した書物と伝えられていました。

ところが、最近の研究では『南方録』は、原本とされる書が実在しないなどの理由から立花実山の創作物とする説が広く認められるようになりました。

ただ、元禄3年という利休百年忌にあたるその年に、立花実山が利休死後100年にわたって記されたさまざまな伝聞や茶書からの教えを学び、一冊の書物としてまとめたことは紛れもない事実です。その意味では、想像で書かれたフィクションではなく、利休の茶法や精神の根本を忠実に伝えるものとして、とても重要な一書といえます。

『南方録』の冒頭は、「利休があるとき、私(南坊宗啓)の住む集雲庵(しゅううんあん)を訪れて、あれこれと茶の湯についての話をしていたときのことです」と始まる通り、全篇にわたって師弟の問答のかたちで構成されています。

冒頭の「覚書」を含む全7巻から構成されており、33条に分けて語られている「覚書」の巻には、利休の精神の根本にある「わび茶の心」「茶禅一味」の教えが、茶事や茶席での実例をあげながら、やさしく説かれています。

この「覚書」を今に生きる私たちが読みすすめていくと、そこには、茶の湯の教えだけでなく、ふだんの暮らしの中で人と人が心を通わせ、気持ちよく交流するおもてなしの姿勢や、四季折々の自然を愛でながら一服のお茶をいただく心得、そして疲れた心を軽くするための心構えなどが記されていることに気づきます。

今回は、「覚書」のいくつかの条文を取り上げ、茶聖・千利休の、時を越えて現代人に伝わる大切な知恵と心の言葉にふれていきます。

2.現代人の心を軽くする、千利休の5つの名言

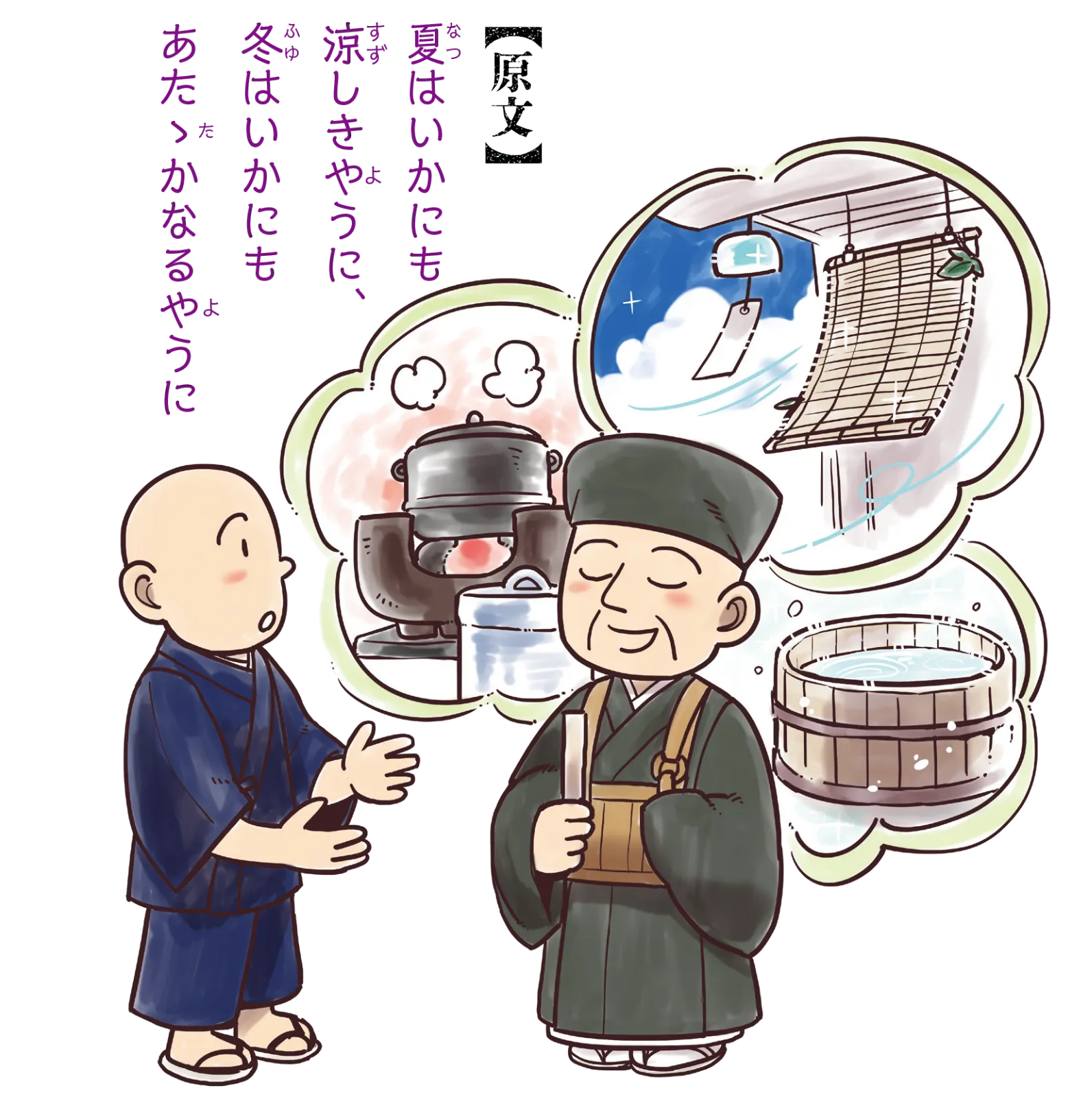

❶当たり前のことを当たり前にする意義

茶道の世界では、夏と冬では装いを変え、客人をもてなします。その際の極意を利休に尋ねたところ、〈夏はいかにも涼しいように、冬はいかにも暖かなようにもてなし、炭は湯が沸くように置き、茶は飲みかげんのよいように点てる。これがわび茶の秘事です〉と答えました。そんなごく当たり前のこと、幼い子どもでもわかることだと尋ねた側も拍子抜けしたことでしょう。筒井先生は、利休の真意をこう解説します。

「“熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちに”にも通じる根本的な考え方ですね。人間にとってもっとも難しいことは、当然すぎるほど、当たり前なことを実行することだと利休は教えたかったのでしょう」

自然に逆らわず、心を飾ることなく、真っ当に真心をもって人と交りもてなす。おもてなしの心のかなめを説いています。

❷大切なのは、相手を思いやる心

〈家屋敷を豪華にしたり、珍しいものを食べるのを楽しみとするのは、俗世間のことにすぎません〉

冒頭の巻である「覚書」、そのはじめの1条に記されているのが上の文章で、「茶禅一味」の教えです。家は雨が漏れなければよく、食事は飢えない程度で十分。華美や贅沢を戒め、一杯のお茶に人を思いやる真に豊かな心があればそれでよいと説いているのです。

上の文ののちに、〈茶を点て、まず仏前にそなえ、他の人々にも茶をほどこしてから、みずからも喫する(略)すべては仏教の開祖や高僧の方々の修行のあとを我々が学んでいるのです〉と続きます。

「茶の精神的な基盤を禅に求めた心の姿勢が、その後の芸道やおよそ“道”と名のつくものに、いかに多くの影響を与えてきたかは、測りしれません。茶の湯の心は仏教のことわり。人間の心のありようを教えてくれるものです」と筒井先生は言います。

❸見た目の華やかさにとらわれてはいけない

茶席に欠かせないものの一つにお花があります。利休は〈1種類の花を1枝か2枝ぐらい、軽く生けてあるのがよい〉と説いています。過剰な見た目の華やかさにとらわれてはいけないと続きます。

「たとえ1枝の花であっても、重要なのは客人をもてなす気持ち。利休は心を生ける構えが大切とし、野の花を愛でたりあえて花を生けなかったりという逸話もあります」と筒井先生は解説します。

❹自ら率先して動くことが人の心を動かす

〈利休の茶会に参りますと、必ず手水鉢の水を自分で手桶に入れて運んでいる姿に出会います〉と南坊は驚きます。

「茶席の懐石では、あの織田信長でさえも自分で膳を運んだとされるほど、偉い立場の人であっても自らが接待をします。それは水の用意も同じ。他人任せにしないことがもてなしの基本なのです」

亭主自らが、率先して趣向を凝らし、労をいとわず動くのが大切と説きます。

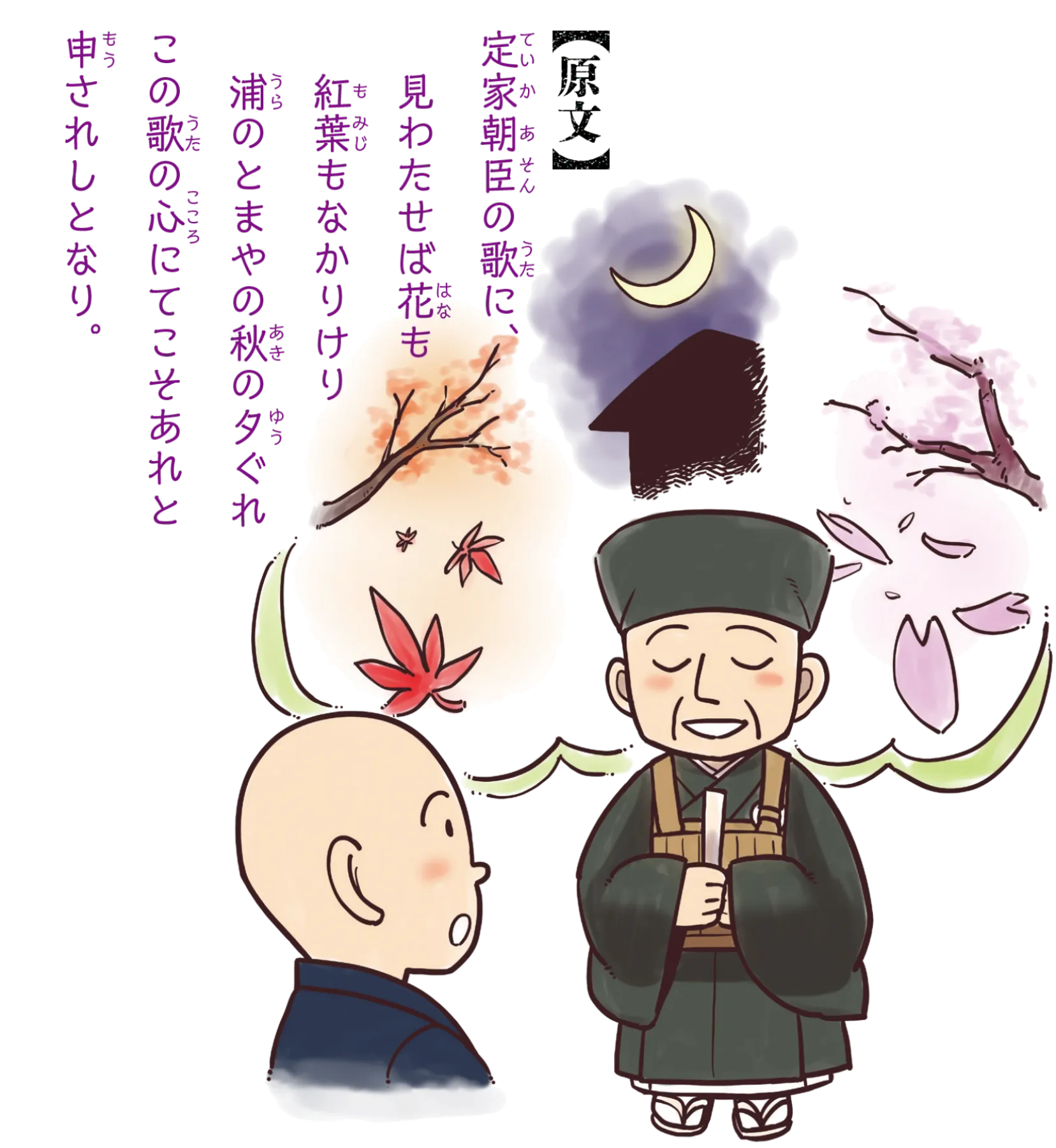

❺想像する心こそ、人を豊かにする

見渡せば美しい桜も紅葉もここにはない……。飾りを脱ぎ捨てた慎み深い心を表した和歌です。「覚書」の結びでは、平安時代の歌人・藤原定家の有名な歌が添えられています。この歌を利休は〈茶の湯の本当の心〉だと南坊に説きます。

「『南方録』が伝えたかったのは、どうすれば日常の中で心地よく過ごすことができるかという、おもてなしの心得であるといえます。そこには、日本人が古くから持っている美意識が深く関わっています」と筒井先生は言います。

たとえば散りゆく桜を儚んだり、欠けていく満月を美しいと感じる、想像美や期待美、不完全美を愛する心。満開の花のような物質的な豊かさではなく想像する豊かな心が大切だと説いています。おもてなしも心構えが重要。そんな思いをこめて、この歌を結びに据えたのでしょう。

一服のお茶をいただく。日常の中で大切にしたい利休の教えが、『南方録』に伝えられているのです。

3.まとめ

茶の湯の聖典とされる『南方録』から、現代に通じる千利休の教えとおもてなしの心を学んできました。おもてなしとは、相手のために心を配る作法というだけではなく、日常の中で心地よく過ごせる環境をつくり出すための心得ともいえるでしょう。そして最終的には自分自身の心を軽くしてくれる、大切な心構えであると利休は伝えたかったのかもしれません。物質的な豊かさではなく、心の豊かさを大切にしながら、皆様も一服のお茶を心穏やかにお楽しみください。